STARTSEITE

|

|

|

|

Sozialisiert durch Kino

|

Dass ein jugendlicher Kinogeher durch schlechte Filme psychisch und

geistig geschädigt würde, war ein Vorurteil österreichischer Zeitungen

in der Ära des Kalten Krieges. Um 1950 in Wien beschrieb man Halbwüchsige vor Kinos, die auf den Beginn eines Gangsterfilmes warteten, mehr als abwertend, eigentlich vernichtend. Ausdruckslose, leere Gesichter hätten diese jungen Leute, Stumpfheit und Unfreundlichkeit wären ihre Wesenszüge, und sie trügen für niemanden Verantwortung, auch nicht für sich selbst. Solche „Befunde“ standen in Printmedien, die der „Kampf gegen Schmutz und Schund“ über die Parteigrenzen hinweg zusammengeführt hatte. Das „Kleine Volksblatt“ wusste sich in diesem Punkt mit der „Arbeiter Zeitung“ einig, die „Katholische Jugend“ mit den Wiener Volkshochschulen, Heinrich Drimmel mit Viktor Matejka. Man zielte dabei über die Rettung

des guten Geschmacks hinweg auf die psychische Gesundheit

junger Menschen, sogar auf die Kultur der Zweiten

Republik. 1)

Diese eifrige Besorgtheit wurde durch den Kinofilm ausgelöst. Er galt bereits durch seine vielen, abwechslungsreichen Bilder, die Geist und Lebensfreude scheinbar ausschalteten, als gefährlich. Doch der aus Amerika kommende „schlechte Film“ in der Gestalt des „Tschin-Bum-Filmes“ bedrohte die Jugendlichen speziell: er ergriff und veränderte sie angeblich durch die Fülle realistisch dargestellter Gewalt sowie durch das Vorherrschen von gefühlsarmen, moralisch zweideutigen

Helden. Diese Opposition gegen Unterhaltungsfilme in Österreich war zweifach aussichtslos: Erstens lag die Kontrolle der amerikanischen Kinofilme in den Händen US-amerikanischer Behörden, die nicht daran dachten, die Filmkontrolle an österreichische Ämter abzugeben,

zumal Interessen von US - Firmen auf dem Spiel standen. Zweitens

waren die Gründe für das schlechte Verhalten der Jugendlichen wissenschaftlich nicht bekannt. Man wollte und konnte das gewünschte Verhalten nicht dadurch ermöglichen, dass man Filme verbot, oder dadurch, dass man dem jungen Publikum andere zeigte, oder dadurch, dass man es lehrte, gute und schlechte Filme durch eine kritische Brille zu sehen. Die Gegenkraft erlahmte und zog sich aus der

Öffentlichkeit zurück. Aktionen gegen einzelne Kinos, die angeblich

schlechte Filme spielten, hörten auf und der Widerstand gegen den

Kinoschund beschränkte sich auf Behauptungen wie, dass das Gute

als das Dumme und das Schlechte als das Moderne dargestellt

würde, und auf die Klage, dass wertvolle Filme niemals ein großes

Publikum fänden.

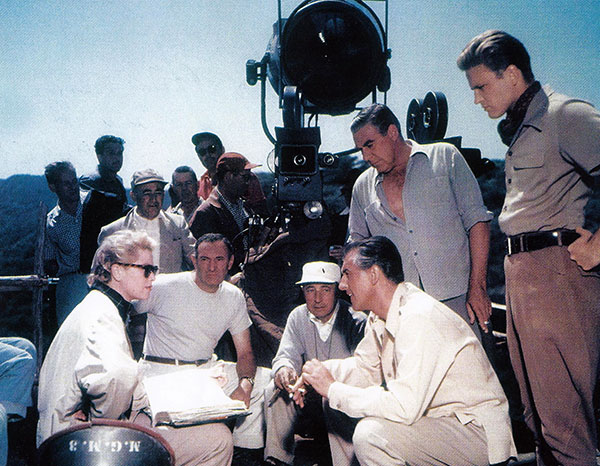

Hollywood dreht "Grünes Feuer" (1954)

Halbwüchsige und junge Männer hatten Konflikte mit ihren

Eltern, die von Nazitum und Krieg auf Frieden und Demokratie

noch nicht gänzlich umgestiegen waren. Das ist die Frage, ob die Kinder

der Kriegsgeneration durch die Beschädigungen der Eltern beschädigt wurden: Das kann man nicht allgemein mit Ja beantworten. Man

kann nur sagen, dass die meisten Kinder auf das Schweigen der Eltern

stießen, durch das deren erste Lebenshälfte den Kinder unbekannt

war. Auch hier liegt ein Grund für das durchschnittliche Vertrauens-manko zwischen Jung und Alt in Nachkriegsfamilien. Egal ob die Kinder vor dem Krieg geboren wurden, im Krieg oder erst nach 1945, überall waren sie mit dem Schweigen und der Zurückhaltung der Eltern konfrontiert. Dann bildeten sie selber jene „verschwiegene und unentdeckte Welt“, auf die Horst-Eberhard Richter die Journalistin Sabine Bode hinwies. 2)

In den 1950 er Jahren arbeitete man in Österreich die österreichische NS Zeit öffentlich nicht auf. Das war in Deutschland mit der

deutschen NS Zeit etwas anders. Als aber in Österreich - und in Deutschland - die genaue Aufarbeitung der Hitlerzeit begann, in den 1970 er Jahren, verdeckten die Überlebenden des Holocaust und die aus anderen verfolgten Gruppen naturgemäß die übrigen Opfer.

Ein Segment der Forschung wurden später lediglich die Kinder

von prominenten Nazis. Sabine Bode hat in ihrem Buch „Die

vergessene Generation“ das Schicksal der Jahrgänge zwischen 1930

und 1945 thematisiert. Diese Kleinkinder, Kinder und Jugendliche

hatten den 2. Weltkrieg weder als Täter noch als unbeschadete Menschen überstanden und waren dann nach 1945 stumm gewesen. Obwohl sie in extremen Lagen (Totalitarismus und Krieg)

aufgewachsen waren, vertraut mit der Todesangst in den Gesichtern

der Erwachsenen, waren sie für die Forschung nicht interessant.

Auch die nach 1945 Geborenen waren als junge Menschen

seltsam eingebremst, schließlich herrschten noch die gleichen Eltern.

Die besagten Jungen waren aber nur „stumm“ in der Bedeutung von „ausdruckslos“. Sie waren sich ihrer eigenen Lage und der ihrer Eltern nicht bewusst, so auch verhindert, Zukunft mitzugestalten, und also unfähig für kulturellen Ausdruck. Dazu kam ihre Aggressivität. Die

Jugendbanden der 1950 er Jahre zeigen einen diffusen Widerstand, man kann bei ihnen den Kampf gegen die verstockten Eltern, die Renitenz gegen die autoritären Lehrer und die Aversion gegen das herrschende Aufbauklima nicht recht trennen. Wogegen waren

sie am meisten? Sie bildeten gewiss nicht deshalb Banden, weil ihre

Väter bei Fragen der Politik und der Vergangenheitsbewältigung so zurückhaltend waren. Doch sie wurden wütend, weil sie bei ihrem jugendlichen Widerstand gegen angepasste Umwelt von ihren

Vätern in jeder Hinsicht allein gelassen wurden.

Vor 1950, als die kriegsbedingten Ausfälle am meisten zu spüren

waren, war die Vaterlosigkeit kein öffentliches Thema. Als Thema tauchte sie erst Ende der 50 er Jahre auf, und zwar symbolisch, als emotionale Vaterlosigkeit. Zu jener Zeit war die väterliche Kompetenz in den Familien als Ideal bereits passe, das Machtwort und die Vorbildhaftigkeit des Vaters galten nicht mehr als Wert. Helmut Schelsky hat diesen Verlust der alten Familienhierarchie einseitig mit dem Abblassen des politischen Systems gegenüber dem wirtschaftlichen verknüpft. 3) Er band fast alles an die Frage, ob durch die politischen Irrtümer der Väter die politische Glaubensbereitschaft und die ideologische Aktivität der Söhne an der Wurzel vernichtet worden

seien. Das bejahte er. Doch die unklare Rebellion der Söhne in den

1950 er Jahren hatte mit der Enttäuschung über Politik noch

am wenigsten zu tun, sie betraf weit mehr das Unvermögen der

Väter, Geduld aufzubringen, Liebe zu zeigen und Hoffnung durchzuhalten.

Die Reaktion von James Dean in dem Film „Denn Sie wissen nicht, was sie tun“ (1955, Regie: Nicholas Ray) gegenüber seinem Filmvater ist bekannt: „Vater sei ein Mann!“ Er schleudert dieses Wort einem Schwächling entgegen, der von Ehefrau und Schwiegermutter unterjocht wird und seinem Sohn völlige Freiheit lässt. Der besagte Film wurde in den USA produziert, dem Land, das weder einen Krieg verloren noch einen Hitler hervorgebracht hatte. Trotzdem auch dort das Phänomen der väterlichen Schwäche. Neben dem Vater wurde auch der Lehrer in Frage gestellt, er musste gewalttätige Schüler unterrichten, denen er geistig und physisch nichts entgegenzusetzen hatte. Dies ist der Inhalt des Filmes „Die Saat der Gewalt“ (1955, Regie: Richard Brooks): nur ein einziger Lehrer, gespielt von Glenn Ford, der zugleich ein Kriegsveteran ist, tritt den übermächtig gewordenen Schülern mit der Ruhe des ehemaligen Kriegsteilnehmers entgegen. Auch hinter diesem Stoff

steckt die Idee der allein gelassenen, wohlstandsverwahrlosten,

nihilistischen Jugend, die in den Nachkriegsjahren angeblich so vorherrschend war.

Das Bild des jungen, vaterlosen Zynikers, der für sich selbst keine Zukunft sieht und seine Umwelt rhetorisch drangsaliert, hat John Osborne mit der Hauptfigur in „Blick zurück im Zorn“ geschaffen. Dieses 1956 in London uraufgeführte Stück hat das Unbehagen angesichts der väterlichen Schwäche zwar nicht schon überwunden, der Held scheint aber gute Gründe dafür entdeckt zu haben, weshalb er seinen Zorn gezielt auf die Gesellschaft richtet. Das ist der Racheaspekt beim Zornigen Jungen Mann. Der kleine Jimmy Porter, der am Bett des sterbenden Vaters vom Untergang eines Menschen und eines möglichen Ideals traumatisiert wird, rächt sich später an seiner Umwelt, die er für den Tod des Vaters gleichsam mitverantwortlich macht.

Das Männer-Bild wurde in Leitartikeln, Radiosendungen

und pädagogischen Schriften abgeschafft, aber nur dort, ansonsten wirkte es weiterhin in allen Köpfen. Die männliche Jugend in Österreich

wuchs in einer zwiespältigen Kultur heran. Einerseits die Botschaft

„Helden gibt´s nicht“, weil angeblich die totalitären Regime die

veraltete Form von Männlichkeit völlig abgenutzt hätten, auf der

anderen Seite Sheriff Kane in dem Kinofilm „Zwölf Uhr mittags“

(1952, Regie: Fred Zinnemann), der durch sein kompromissloses

Handeln – und seinen ständigen Blick auf die Uhr – die

Botschaft vermittelt, dass sich niemand drücken kann, dessen

Stunde schlägt.

In der Zeit vor dem Fernsehen war die Rezeption des Hollywoodkinos

in Österreich nicht nur üblich, sondern obligatorisch. Buben und

Mädchen mussten bestimmte Filme der Major Studios wie „Vom

Winde verweht“, „Die Brücke am Kwai“ oder „Ben Hur“ gesehen

haben, um in den Gleichaltrigen-Gruppen mitreden zu können

und dazu zu gehören. Hierbei ging es nicht bloß um Konsum, sondern

auch um die Identifikation mit einem Persönlichkeitsbild, das der Star

in seiner Rolle entfaltet hatte. Die Tragweite dieser Idole konnte bei

allein gelassenen und naiven Jugendlichen gar nicht überschätzt

werden – da hatte die katholische Filmkritik ganz recht. Ein Teil der

Burschen suchte und fand diese Idole durchaus, mit deren Hilfe

man (die Betonung liegt auf „Mann“) sich aufs ganze Leben beziehen

konnte. Analoge Idole, die alle Grundsituationen im Leben einer

Frau beschrieben, fanden die Mädchen nicht. Das Vorbild der

amerikanischen Frau war nämlich durch sein Verhältnis zum

amerikanischen Mann vollständig definiert; darüber hinaus beschrieb

es keine Situationen.

Die Burschen hingegen konnten sich durch Kriegs-, Abenteuer-

und Wildwestfilme Fragen des individuellen Lebens unabhängig von

der Ehe beantworten. Sie fanden Helden vor, die schlagartig die

Filmhandlung entschieden, und hatten selber ihre eigene

Persönlichkeit noch nicht entfaltet. Die Figur des Westerner (eigentlich: Abendländers) überflügelte dabei den Ritter, den Gangster

und den reichen Mann. Sie führte an der Grenze, wo die Anarchie

herrscht, Gesetz und Ordnung ein. Dieser – amerikanische –

Einzelmensch von grandioser Unabhängigkeit und Stärke näherte

das Ich und das Gesetz einander an.

Die moralische Märchenwelt des amerikanischen Männerfilms

in den österreichischen Kinos bis etwa 1965 beeinflusste junge

Männer aus allen Schichten. Die Geschichte dieser Beeinflussung

ist in den 1980 er Jahren mehrmals angekündigt, aber nie geschrieben

worden. Man kann aber sehen, dass das Bürgerkind das Fremde

und das Komische im Wildwestfilm rascher verspürte als der

Kleinbürgersohn und das Arbeiterkind, die die heldische Gestalt

rückhaltlos bewunderten. Kinder aus der Unterschicht wurden durch

das Handeln des Helden im amerikanischen „Heimatfilm“ gehoben,

vielleicht so wie Goethe beim Auftritt eines großen Menschen.

Das Bedürfnis der Jugendlichen nach Film wurde durch deutsche und

österreichische Produkte kaum befriedigt (obwohl der Absatz des

deutschen Films im deutschen Sprachraum in den 1950 er Jahren

ganz beachtlich war). Die jungen Burschen wollten Filme der

Major Studios sehen, die sie schon am brüllenden Löwen (MGM),

am schneebedeckten Gipfel (Paramount) und anderen Gütesiegeln

erkannten. Während die „Schmutz und Schund“ – Bekämpfer

weiterhin nach „sauberen und natürlichen Unterhaltungsfilmen zur

Entspannung des Körpers und der Seele“ verlangten ( 4),

bevorzugten die jungen, männlichen Kinogeher Filme in der Art von „Entscheidung in der Sierra“, wo der Held ein Berufsverbrecher

ist. Die katholisch dominierte Filmbewertung wand sich hin und her:

Auf der einen Seite hatte sie Filmkunst aus den USA zu besprechen,

auf der anderen Seite das Seelenheil der Jugend zu schützen. Manchmal verriet sie ihre Vorurteile, indem sie darum bat, die Jugend mit französischen und amerikanischen Kinofilmen zu verschonen, weil nämlich der Volkscharakter der jungen Österreicher noch

nicht reif für Sexszenen (Frankreich) und Gewaltszenen (Amerika)

sei.

Die Jungen aber zollten dem Mut, der Härte und der Rücksichtslosigkeit

des Edelgangsters eine Anerkennung an der Grenze zur

Begeisterung. Der Unterhaltungsfilm arbeitete bewusst mit dieser

scharfen Zweideutigkeit, er stellte Typen, die man nicht vergisst,

gegen die fade Vieldeutigkeit des alltäglichen Lebens. Deshalb bot

Humphrey Bogart als Roy Earle in „Entscheidung in der Sierra“

1941, Regie: Raoul Walsh), der alle Schicksalsschläge mit Haltung

erträgt, ähnliche Momente der Bewunderung wie Stewart Granger

als unbändiger Fallensteller, der seinen gesetzlichen Verfolger schont

(„Gefährten des Grauens“, 1952, Regie: Andrew Marton). Und auch

Dirk Bogard als atheistischer Bandenchef, der zwischen seinen Morden

eloquent mit dem Pfarrer diskutiert („Sommer der Verfluchten“, 1961,

Regie: Roy Ward Baker) stellte bei aller Unglaubwürdigkeit der Handlung

ein aufregendes Unikat dar.

In Kinofilmen sahen die Jungen, wie sich Helden in ihrer sozialen Umwelt verhielten, wie sie sich an Andere banden und sich von

wieder Anderen lösten, und dadurch ihre persönliche Identität, die

bereits bei ihrem ersten Auftritt im Film klar zu sein pflegte, bis

zum Filmende stärker hervortreten ließen. Einer solchen überdeutlichen

Persönlichkeit, der der junge Zuschauer im Leben noch nicht begegnet war, sah er nun bei der Beachtung von Normen und sozialen Werten

zu, die er größtenteils aus seiner Welt schon kannte. Die Reaktion

auf eine gute Tat, auf eine böse Tat, auf Gleichgültigkeit, auf

Liebe. Dabei entdeckte er, dass die Welt sehr anders sein konnte,

als er sie selbst erlebt hatte, und dass die meisten Helden moralisch zweideutig handelten, und zwar mit großer Selbstverständlichkeit.

Weniger erregend war für ihn die andere, typisch filmische

Erfahrung, dass ein glattweg Guter, ein strahlender Held, ein „Ben Hur“

oder ein „Spartakus“, als Projektionsfläche für das Ich angeboten

wurde. Da trat beim Zuschauer die milde Erbauung ein, die er

gleich vergaß: der Zwiespalt war gelöst, alle Fragen waren beantwortet, die Welt hatte Sinn.

Im Vergleich mit den amerikanischen Filmen der A-Kategorie muteten

die österreichischen (und die deutschen) Kinofilme läppisch und dilettantisch an. Die amerikanischen Kameraleute und Beleuchter, die

etwa bei MGM die Stars rundum ausleuchteten, die amerikanischen

Erfinder von Cinema Scope, die amerikanischen Sound Techniker, die amerikanischen Stuntmen, lieferten eine ungleich sinnlichere Kinowelt,

als sie den Österreichern (und den Deutschen) möglich war. Dazu kam

das Spiel der amerikanischen Schauspieler, die keine vom Theater

herbeigeholten Darsteller waren, sondern das Verkörpern vor der Kamera zumeist in Filmschauspieler-Schulen gelernt hatten. Den

Jungen hierzulande war das sehr bewusst, dass die Heldenhaftigkeit

von Curd Jürgens nicht die von Charleton Heston war, die Härte von

Hardy Krüger nicht die von Steve MacQueen, die Frauenbetörung von

Peter Alexander nicht die von Dean Martin und die Witzigkeit von

Heinz Erhard nicht die von Dany Kaye. Speziell in Österreich wurde

die hausbackene und weitmaschige Form eines heimischen Films

vom jungen Publikum nicht goutiert. Wenn zum Beispiel ein neuer

Hans Moser Film herausgekommen war und die Jungen die

Möglichkeit hatten, ihn zu sehen, lehnten sie mit einem Schülerwitz

dankend ab: „Hans Moser reitet wieder.“

Die jungen Leute konnten mit dem Zeichenhaften der österreichischen und deutschen Filme nichts anfangen, sie benötigten naturhafte Echtheit,

wie sie nur durch gekonntes Spiel und passende Bildperspektive entsteht, glaubwürdige Sequenzen. Diese durch Technik und Kunst

hergestellte Echtheit fanden sie nur selten im deutschsprachigen Film.

Durch eine Komödie vom möblierten Herrn, der mit Hilfe der Frauen

reüssiert, durch einen Heimatfilm mit einem verliebten Förster, durch

einen Kriegsfilm mit einem Arzt, der mit seinem Skalpell Wunderdinge vollbringt, durch einen Kriminalfilm, in dem deutsche Schauspieler die Chefs von Scotland Yard spielen, durch einen Musikfilm, in dem Duette in fahrenden Autos und in Restaurants gesungen werden, konnte man die Jugend nicht gewinnen. Durch solche Filme waren weder große noch kleine Vorbildwirkungen möglich, die Filmschauspieler bewegten sich in einer konstruierten Welt, die außerdem eine geistige Provinz war.

Dagegen der amerikanische Kinofilm. Seine Echtheit kam nicht aus

der Dokumentation, sondern aus der Qualität der filmischen Form, aus dem Spiel, der Ausstattung, der Kamera, dem Licht, dem Ton, ja sogar aus der Filmhandlung. Die Logik der Handlung konnte sich dabei in

Grenzen halten, wenn sie nur fein durchgearbeitet war, viele

Einzeleffekte bot. Der Alfred Hitchcock Film „Über den Dächern

von Nizza“ (1955) beruht auf einer bloßen Fabel, aber auch auf einem

Schauplatz, den es wirklich gibt, und auf raffiniert dargestellten

Personen, die man noch nicht kannte. Die Jungen sahen ein Katz- und

Maus- Spiel zwischen Mann und Frau, die gleichermaßen berechnend

ihre unterschiedlichen Waffen um die Enthüllung einer Wahrheit

einsetzen. In dem Film „Blutsbrüder“ (1957, Regie: John Sturges),

der zwar keine reine Fabel ist, aber eine bedenkenlose Mythisierung,

sahen sie eine Männerfreundschaft in einer extrem gewalttätigen

Welt. Und in dem, auf einem harmlosen Theaterstück basierenden

Film „Land der tausend Abenteuer“ (1960, Regie: Henry Hathaway)

sahen sie ein exotisches Land, in dem sich ein täppisch-bärenstarker Held sein Begehren nach einer Frau erst nach dem Auftreten eines Nebenbuhlers eingesteht.

|

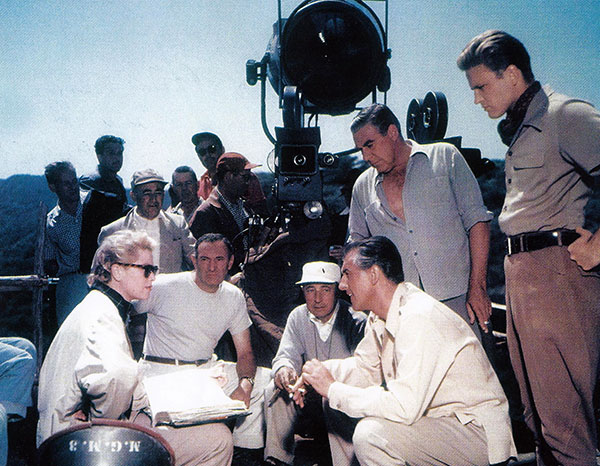

Hollywood dreht "Über den Dächern von Nizza" (1955)

|

Das männliche Verhalten amerikanischer Filmschauspieler in Filmen machte hierzulande großen Eindruck auf Jugendliche und junge Männer. In Abenteuer- Wildwest-, und Gangsterfilmen häuften sich einschlägige, emotionale Höhepunkte. Ein Held sagte Nein, obwohl er gepresst wurde, er harrte in einer schlimmen Lage aus, er leistete Widerstand gegen eine Übermacht, er war bei einer Racheaktion nicht zu stoppen. Die Männerfreundschaft in dem Film „Blutsbrüder“ ist weniger kitschig als in einem Gedicht von Schiller. Der Gesetzeshüter Earp ernennt den Spieler Holliday zu seinem Gehilfen, dieser hebt nur kurz die Schwurhand und ist wieder mit Kartenspiel und Trunk befasst. Später kommt Earp in das Zimmer von Holliday herein, um dessen Hilfe zu erbitten, doch der Stockbetrunkene versteht ihn nicht. Earp schleudert ihn aufs Bett zurück und geht in der gleichen Art, in der er kam, durch den Flur davon. Auf diese Szene folgt der nächste Morgen: da geht der schwarz gekleidete Gehilfe mit Irrsinnsblick im wachsbleichen Gesicht mit Earp und seinen Brüdern zum Duell.

Männer, die nicht klagen und sich nicht rechtfertigen, und eine Freundschaft, die bereits durch Wortlosigkeiten erkennbar wird, bildeten ein Vorbild für Halbwüchsige und junge Männer. Durch Regisseure wie John Sturges (oder John Ford, William Wyler, George Stevens), die für Signal Corps, OSS oder „Why We Fight“ gearbeitet hatten, wurde der Zusammenhang von Heldenrolle und Schauspieler eine Zeitlang betont. Das wurde von den Filmgestaltern nicht geglaubt, doch für die Filmwerbung war es nützlich. Sogar für den Kriegshelden wurde in den 1950 er Jahren ein Zusammenhang von Rolle und Persönlichkeit herbei geschrieben. Stars, von deren Fronteinsätzen man wusste, wurden von der Presse mystifiziert. „Man merkt, dass er im Krieg war“, hieß es (über James Stewart) oder „Er hat viel erlebt, man sieht es an seinen

Augen“.

Dass der Schauspieler und die Heldenrolle etwas gemeinsam haben

könnten, daran war die Siegernation interessiert. Audie Murphy, ein

Held mit Bubengesicht, der in belanglosen Filmen Ordnungshüter

in der Pionierwelt spielte, hatte seine Kriegsauszeichnungen von den USA erhalten. Er hatte im Alter von 18 und 19 Jahren im Krieg über

200 feindliche Soldaten getötet (die genau gezählt worden waren)

und war dann nach dem Krieg ein prominenter Mann. Der Krieg

hatte ihm einen Psychoschaden beschert, doch er hatte nicht die Taten dieser jungen Kampfmaschine geschmälert. Die Nation hatte Murphy zu einem Vorbild erklärt.

In Österreich und in Deutschland gab es gestanzte Formen, in denen

in Familien oder in Vereinen über Krieg und Tapferkeit geredet wurde.

Eine Öffentlichkeit für Kriegsheldentum gab es in Österreich

natürlich nicht. Die österreichischen Väter gaben nicht gerne Auskunft

über ihre Kriegsteilnahme, und wenn ja, so betonten sie allgemein

das Grauenhafte und Absurde des Krieges und ihre eigene, ameisenhafte Rolle im Kriegsgeschehen. Diese Generation von Vätern

behielt auch die Sorgen und die Nöte des Alltags für sich und führte

die Söhne selten in ihre Kreise ein. Das war, als befürchteten hier

Erwachsene, die Entwicklung der Jungen negativ zu beeinflussen.

So bekam der Sohn in der Regel nur kleine Ausschnitte aus der

Welt des Vaters mit: er sah zum Beispiel dessen neckische Art, in

der er mit Frauen sprach, aber nicht dessen Ruhe, mit der er in

Versammlungen redete; er sah die Verärgerung des Vaters beim

Autofahren, aber nicht seinen Zorn, mit dem er auf eine anhaltende

Belästigung reagierte.

In dem Gedicht „An die Schwachen“, das Helmut Schelsky in seinem

Buch über die politische Enthaltsamkeit der Jugend zitiert, wird den

Vätern vorgeworfen, dass sie den Jungen keine Richtung gewiesen

hätten, weil sie selber keinen sinnvollen Weg gegangen wären.

In den Rezensionen des Romans „Unterwegs“ von Jack Kerouac

werden oft die Zukunftsangst und die Richtungslosigkeit der

amerikanischen Jugend um 1950 genannt. Angesichts der Aufbauarbeit

der österreichischen Väter und des Gedeihens der Wirtschaft in

diesen Jahren kann die Zukunftsangst in Österreich nicht besonders verbreitet gewesen sein. Doch die Richtungslosigkeit war hinter der Wachstumseuphorie der Bevölkerung, im privaten Bereich, wohl gegeben. Für Amerika beschrieb Kerouac das neue Lebensgefühl als

eine Losreißkraft ohne Ziel. Die Jungen lösten sich von Familien

und Arbeitswelten los, lebten Sex aus, von Alkohol und Drogen

beflügelt, und fuhren ziellos durch die Lande. Der tiefere Grund für

diese Ruhelosigkeit wird an jenen Romanstellen verraten, wo die

leichtgewichtigen Helden auf ihre „toten oder kaputten Väter“

anstoßen, von denen sie sagen, dass sie sehr lieben. So handelt

es sich – zumindest in „Unterwegs“ – um die Ablenkung von

einem Psychoschmerz in der Form eines romantischen

Auszugs aus der Welt, die man gut kennt, in eine unbekannte

Ferne.

Journalisten und Filmerzieher in Österreich befürchteten zu Unrecht,

dass sich Praktiken der amerikanischen Jugendkultur durch Kino

ausbreiten könnten. Die jugendlichen Kinogeher aber bewunderten

eher die erwachsenen Problemlöser als die jungen Wilden.

Die „Retter der Abendlandes“ ignorierten das. Sie beurteilten kleinlich

und unwitzig die ausländischen Filme und erzeugten dabei zwei

lächerliche Mythen. Sie sahen die Wohlstandsgefahr wie eine

große, schwarze Wolke im blauen Himmel und hielten den

zornigen, jungen Mann für massenhaft verbreitet. In Wahrheit strebte

der Durchschnittsjugendliche von 1960 einen sicheren Beruf an, fürchtete sich nicht vor einem neuen Krieg, bevorzugte Sport und

Unterhaltung in seiner Freizeit, hielt Arbeit für gesund und interessierte sich nicht für Politik… Die Jungen von heute scheint diese Vatersuche im Kinofilm nichts mehr anzugehen. Sie haben es nicht mehr

nötig, sich Erwachsene suchen zu müssen, auch begreifen

sie viel schneller als die Jugendlichen der 1950 er Jahre,

dass sie sich sofort und nicht erst nach Ablauf der wilden Jahre

anpassen müssen, doch sie sehen an diesem ganzen Kapitel,

dass es einmal eine Gesellschaft gab, die von den Jungen

nicht nur die Anpassung, sondern auch die Entfaltung der moralischen Persönlichkeit allen Ernstes verlangte.

Hollywood dreht "Brücken von Toko Ri" (1955)

1) Siehe Edith Blaschitz, Populärer Film und der „Kampf gegen Schmutz und Schund“, Diss., Wien 2009, S. 318 - 335

2) Sabine Bode. Die vergessene Generation – Die Kriegskinder brechen

ihr Schweigen, München, Zürich, 2010, S. 68

3) Siehe Helmut Schelsky, Die skeptische Generation, Düsseldorf 1957

4) Blaschitz, S. 320

© Martin Luksan, 2013

|

|

zurück

|

| |

| |

| |

| |

| |

|

|