Mit viel Sprach- und Zeitaufwand hat ein Autor ein Gedicht gefügt.

Jetzt ist das Sprachwerk da, aber es lässt gleichgültig, es aktiviert

kein Wohlgefallen.

Der Autor, der allein steht, laut Gottfried Benn der Stummheit und

der Lächerlichkeit preisgegeben (Probleme der Lyrik, In: GB

Das Hauptwerk, 1980, S. 340) hat ein Bewusstsein von seinem

sprachlichen Bemühen, dazu gehört, dass sein Versuch misslingen

kann. Doch Lektoren und Kritiker wollen an diese Möglichkeit

gar nicht denken, sie wollen nicht dazusagen, dass Dichten jederzeit

misslingen kann, auch bei denen, die sie als Genies entdeckt

haben. Sie verharmlosen die poetische Arbeit und vertuschen

durch den Kult der großen Namen, dass auch bekannte Autoren

mit jedem neuen Werk von vorn beginnen müssen.

Eine unbekannte Autorin, als Beispiel für das ständig drohende

Misslingen. Milena Merlak (Detela) in Log 2/1979:

Warum bist du so grell lebendig, dass du nicht dunkel leben kannst?

Du liebst den fröhlichen Buchstaben o, du willst den großen Buchstaben

O, der größer ist als du. Im Rahmen des runden Buchstaben O genießt

du zu leben, während dir das kleine goldene Zeichen o den Ringfinger

drückt. Wenn du es abnimmst und betrachtest, siehst du, dass du

nicht hindurch kannst. Du steckst es wieder an, an den immer

gleichen beringten Platz.

Diese Einfälle zum großen und zum kleinen „o“ werden in eine

schöne, lesbare, aber völlig nebulose Sprache gefasst. Wenn

wir uns Roland Barthes anschließen, so begehrt nicht nur der

Leser (manchmal) den Autor (Gestalt, Gesicht, Ausstrahlung, Stimme

usw.), sondern auch der Autor (manchmal) den Leser (Witz, Humor,

Bildung, Weltanschauung etc.). Der Text ist ein Fetisch, der den

Leser begehrt… durch das Vokabular, durch die Bezüge, durch die

Lesbarkeit (R. B., Die Lust am Text, 1980, S. 43)

Um die schwachen Bezüge des obigen Textes zu verbessern, schreibt

man das Ganze um. Das klingt nun so:

Warum bist du so grell lebendig, dass du nicht leben kannst? Du lebst

mit dem fröhlichen Buchstaben o, begehrst aber den großen Buchstaben

O, der größer ist als du. Im Rahmen des runden Buchstaben O möchtest

du leben, während dir das kleine goldene Zeichen o den Ringfinger

drückt. Wenn du es abnimmst, siehst du, dass du nicht hindurch kannst.

Du steckst es wieder an, an seinen alten Platz.

Wirklich klar sind die Sätze dadurch nicht geworden, doch das spürbar

Unlogische des Hintergrunds ist eliminiert. Es gibt zB. keinen Ring mehr,

der abgenommen wieder zurückgesteckt wird auf den „beringten Platz“.

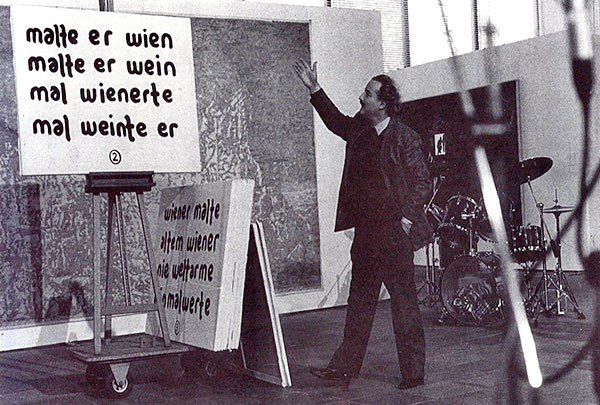

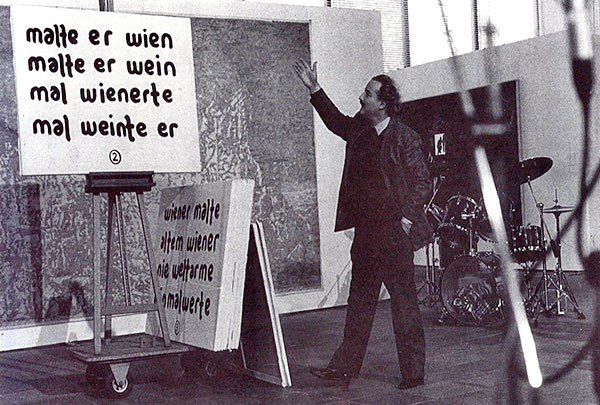

Literarischer Minimalismus im Museum, 1982

Ein mit Preisen überhäufter, aber wenig gelesener Autor, Peter Waterhouse,

hat in einem Gedicht (Passim, In: gangan viertel 4/ 1987) noch viel vagere

Bezüge als Milena Merlak:

Wir stehen auf den eigenen Füßen des Sommers/ zu spüren ist/

der Beginn, der alles meint/ im Mund sind wir Kölner/ im Mund

geht auch die Birne auf und ab/ und wird zerlegt in alles, was

gemeint ist.

In diesem Gedicht kann man drei entscheidende Wörter folgenlos

austauschen. Man kann „Frühling“ statt „Sommer“, „Linzer“ statt

„Kölner“ und „Apfel“ statt „Birne“ sagen, ohne dass die poetische

Gebärde des Ganzen verändert wird.... Inhaltliche Beliebigkeit

vermindert den Wert schöner Worte. Der Leser trifft nur auf ein

oberflächliches Sprachgefühl, das (in einer seltsamen Hybris)

die Form absolut setzen möchte, was gar nicht geht, durch

Rhythmisierung, Geometrisierung etc., während er die starke,

unlösbar mit Inhalt verbundene Form, die eine Tiefenlektüre

ermöglicht, gar nicht findet.

Autoren, die nur den Nachweis ihrer sprachlichen Selbstkontrolle

erbringen und ansonsten die Wirkungslosigkeit ihrer Texte

rechtfertigen (Ich habe nichts erlebt! Ich habe nichts zu

sagen! Die wenigsten werden mich verstehen!) soll es zwar

geben, aber man sollte immer dazusagen, dass sie mit der

Gefahr der Wertlosigkeit von Dichtung herumspielen. Durch

Minimalismus.

Sogar ein stärkerer Autor, der Erzähler Wolfgang Herrndorf, hat

sich in einem Blog- und Tagebuchtext, der täglich zu schreiben

war, an manchen Tagen die Beliebigkeit des Inhaltes erlaubt:

ich denke an Dürer, der tot ist, warum ausgerechnet an Dürer,

ich weiß es nicht, an einen seit fünfhundert Jahren toten Maler, der

seine Badefrau gezeichnet hat, der ihr gegenübersaß und sie

zeichnete, der mit ihr redete, kein Mensch weiß, worüber, und sie

waren glücklich oder unglücklich, verschämt oder aufgekratzt,

verliebt oder gleichgültig, für ein paar Minuten oder Stunden, waren

einmal reale Wesen in einer realen Welt, was man sich nicht

vorstellen kann. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und die Absurdität

macht mich verrückt. (W.H., Arbeit und Struktur, 2013, S. 160)

Vielleicht meinte er, dass der Gedanke, hic et nunc zu leben und

morgen tot zu sein, etwas Unerträgliches hat. Dass er ein logischer

Skandal ist. Doch das hat er nicht gesagt. Er formulierte nur Sätze,

die einander mit Schwung folgen und dann im persönlichen Gefühl

versacken. Er kann sich Dürer und sein Modell nicht vorstellen. In

Wahrheit leben alle historischen Romane und jeder zweite Spielfilm

von genau dieser Fantasie.

Autoren, die in ihrem Schreiben das eigene Gesetz nicht

suchen, geschweige denn finden, nur schauen, was die anderen

machen, und versuchen, es genauso zu machen (Herrndorf),

werden für den Inhalt ihrer Sprachwerke keine Verantwortung

übernehmen. Sie werden undeutliche Bezüge zulassen

und ihre Einfälle nur formal, nicht auch inhaltlich überprüfen.