Der Erzähler, der in seinem Text nicht ständig dazusagt, dass er

nichts weiß, sollte nach Auffassung von W. G. Sebald gar nicht

vorkommen. Diese letztlich maßlose Meinung zitiert James

Wood in seinem Buch „Die Kunst des Erzählens“: Jegliche Form des

auktorialen Schreibens, bei der sich der Erzähler als Bühnenbildner,

Spielleiter oder Richter und Vollstrecker einsetzt, finde ich unhaltbar.

(J.W., Reinbek 2011, S. 20) Er zitiert Sebald und nicht sich selber.

Jener Kunstideologe sagt zwar „ich“, aber er meint „man“. Und

er kann auf Wettbewerb und Vielfalt verzichten, ihm kann das

Spiel der Kunsthaltungen und Stile gestohlen bleiben, es soll

aufhören, zugunsten der von ihm bevorzugten Kunst.

Was macht nun der allwissende Erzähler, dass er so unhaltbar ist

und nicht länger ertragen werden kann? Ein Autor, der die Auktorialität

erneuerte und für alle Großen der US – Literatur Erzählmodelle

lieferte, war Sherwood Anderson. Er schreibt: Abends, wenn der Sohn bei

seiner Mutter im Zimmer saß, fühlten sich beide verlegen wegen

ihres Schweigens. Es wurde dunkel, und der Abendzug lief in die

Station ein. Unten auf der Straße stapften Füße auf dem hölzernen

Bürgersteig auf und ab. Und wenn dann der Abendzug abgefahren

war, lastete die Stille über dem Bahnhofsgelände. Höchstens, dass

Skinner Leason, der Expedient für das Eilgut, noch einen Lastkarren

die Laderampe entlang schob. Die lachende Stimme eines Mannes

klang von der Main Street herüber. Die Tür des Frachtkontors wurde

mit einem Knall zugeschlagen. George Willard erhob sich, ging durchs

Zimmer und tastete nach dem Türgriff. Es kam vor, dass

er gegen einen Stuhl stieß, der dann über den Fußboden schurrte.

Die Kranke blieb am Fenster sitzen, ohne sich zu regen und wie

teilnahmslos. Ihre langen Hände hingen weiß und blutleer über das

Ende der Armlehnen ihres Sessels. ´Ich glaube, es ist richtig,

du gehst jetzt zu den anderen Jungen hinaus. Du hockst zu viel

zu Haus´, sagte sie, um ihm den Entschluss zum Weggehen zu

erleichtern. (Sh. A., Winesburg Ohio, Frankfurt/Main 1973, S. 26 f.)

Der Autor hat sich eine von außen kommende Erzähler-Stimme

geschaffen, die sich der Stimme keiner einzigen Figur annähert.

Die Figuren sprechen anders als er. Er ist kein Richter und Vollstrecker,

sondern urteilt vorsichtig und ausgewogen (fühlten sich beide verlegen

etc.). Er weiß mehr als die Figuren wissen (Höchstens, dass

Skinner Leason etc.), aber doch nicht alles (Die lachende Stimme eines

Mannes etc.). Er hat einen Überblick über die Zeiträume (Es kam vor,

dass etc.) und er kennt die Motivationen für das Reden und

Handeln der Figuren (um ihm den Entschluss zum Weggehen

zu erleichtern). Trotz seines überlegenen Wissens distanziert

er sich nirgendwo von den Figuren, sondern legt im Gegenteil

ein warmherziges Mitfühlen an den Tag, er wirbt gleichsam um

Verständnis für die Gewöhnlichkeit oder die Absonderlichkeit

der Figur.

Etwa zwanzig Jahre später ist die auktoriale Stimme etwa bei

John Dos Passos stark verändert. Dem warmherzigen Erzähler, der

für seine Figuren spricht und dem der Leser vertrauen kann, wird in

den 1930 ern nicht mehr geglaubt. Die Stimme klingt nun so:

Stevens kam durchs Zimmer auf Dick zu und fragte ihn, was für ein

Mensch Moorehouse sei. Dick errötete. Er ist ein außerordentlich

tüchtiger Mann, stotterte er. – Ich hatte den Eindruck, dass er nur eine

ausgestopfte Puppe ist… Ich habe auch nicht begreifen können, was

diese verfluchten Schafsköpfe von der bürgerlichen Presse sich

eigentlich für ihre Blätter erwarteten. Ich war für den Londoner Daily

Herald dort.

Ja, ich habe Sie gesehen, sagte Dick.

Nach dem, was mir Steve Warner gesagt hat, war ich der Meinung,

Sie gehörten zu den Leuten, die von innen her Zersetzungsarbeit

leisten!

Zersetzen und sich zersetzen lassen!

Stevens beugte sich über ihn, starrte ihn an, als wolle er ihm eine

runterhauen. Na, wir werden ja bald wissen, in welchem Lager jeder

steht. Es dauert nicht mehr lange, dann werden wir alle unser Gesicht

zeigen müssen, wie man in Russland sagt.

Eleanor unterbrach sie mit einer frischen, dampfenden Flasche

Champagner. Stevens kehrte zum Fenster zurück, um sich mit Eveline

zu unterhalten. Ebensogern möchte ich einen Baptistenprediger

im Haus haben!, kicherte Eleanor.

Hols der Teufel, ich kann Menschen nicht ausstehen, die sich nur dann

amüsieren, wenn sie anderen das Leben sauer machen, brummte Dick

leise. Eleanor lächelte ein schnelles, spitzes Lächeln und gab ihm

einen Klaps auf den Arm (J.D.P., Neunzehnhundertneunzehn, Reinbek

1979, S. 534)

Die Stimme, die bei Dos Passos spricht, ist verglichen mit

Anderson, unpersönlich. Jean Paul Sartre bezeichnete sie als

„Chor“ (J.P.S., Der Mensch und die Dinge, Reinbek 1978, S. 18 ff.).

Sie erzählt quasi – journalistisch von Menschen, Situationen

und Ereignissen, die nicht frei erfunden sind, sondern größtenteils auf

Dokumenten beruhen. Dos Passos bringt sogar die Bruchstücke

dieser Dokumente als „Kameraauge“ und „Weltwochenschau“ zwischen

seinen Texten. Die Figuren stehen unkommentiert da und auch ihre

Handlungen werden von der Chor – Stimme nur minimal beurteilt

(lächelte ein schnelles, spitzes Lächeln etc.). Da ein Reporter üblicherweise

einen Mittelwert liefert, nämlich das, was jeder sehen und hören

kann, die Figuren aber individuelle, durch Zufälle gebogene

Lebenswege gehen, entsteht eine Anregung für den Leser. Der

Leser sagt sich: Der Mensch lebt sein Leben, ohne dass es ihm

vorgeschrieben wird, und ist dennoch überhaupt nicht frei.

So hat er es gemacht. Dos Passos dachte sich die Lebenswege

der Figuren selber aus, gestaltete aber die Figuren mit dem On Dit

der Gesellschaft. Das war eine Abänderung des auktorialen

Schreibens, durch die er über die fiktive Welt des Textes

hinaus wirkte. Der Leser denkt über das Schicksal der Figuren

nach, ohne dass der Autor ausdrücklich wird und ihn belehrt.

Dadurch ist der Hauptvorwurf an die Adresse des allwissenden

Erzählers entkräftet. Der diskrete Spielleiter bleibt allerdings

erhalten (doch wo gibt es diesen nicht?), aber der Vorwurf der

Hochstapelei ist gegenstandslos geworden. Ein Autor von der Art

des Dos Passos täuscht kein größeres Wissen vor, als er

hat, er zeigt im Gegenteil die Spitze des Eisberges, er hat mehr

Material, als er überhaupt gestalten kann.

Beim personalen Schreiben ist das Wissen des Erzählers nicht

verschwunden, wird aber nicht ganz ernst genommen, vielleicht

sogar ständig in Frage gestellt. Als Beispiel die Icherzählerin bei

Ingeborg Bachmann, eine hascherlartige Frau, die dennoch in die

Handlung eintritt: Wenn der Fahrtwind nicht wäre, würde ich bitterlich

weinen, auf dem halben Weg nach Sankt Gilgen, aber der Motor

stottert, wird ganz still. Atti wirft den Anker, das ganze Ankergeschirr

hinaus, er schreit mir etwas zu, und ich gehorche, das habe ich gelernt,

dass man auf einem Boot gehorchen muss. Nur einer darf etwas sagen.

Atti kann den Kanister mit dem Reservebenzin nicht finden, und ich denke,

was wird wohl aus mir werden, die ganze Nacht auf dem Boot, in

dieser Kälte? Es sieht uns ja niemand, wir sind noch weit weg

vom Ufer. Aber dann finden wir den Kanister doch, auch den Trichter.

Atti steigt vorne aufs Boot, und ich halte die Laterne. Ich bin nicht

mehr sicher, ob ich wirklich noch an ein Ufer kommen möchte.

Der Motor springt aber an, wir ziehen den Anker ein, fahren schweigend

nach Hause, denn Atti weiß auch, dass wir die ganze Nacht auf dem

Wasser hätten zubringen müssen. Zu Antoinette sagen wir nichts,

wir schmuggeln Grüße ein von drüben, erfundene Grüße, ich habe

den Namen der Leute vergessen. Ich vergesse immer mehr. Es fällt

mir beim Abendessen auch nicht ein, was ich Erna Zanetti, die mit

Antoine in der Premiere war, ausrichten sollte oder wollte.

(I.B., Malina, Frankfurt/Main 1983, S. 172)

Im Text der Bachmann wird assoziiert und bruchstückhaft erzählt,

das ist von Reiz. Es entsteht aber eine Dauerspontaneität, die

es dem Text nicht erlaubt, die Aufmerksamkeit des Lesers jemals

anzuspannen. Das plappernde Bewusstsein erschöpft sich bald.

Und es ist auch nicht die Welt, in der die meisten Menschen leben.

Literarische Figuren haben nicht nur die scheinbare Zeitlosigkeit

des Innern, sondern auch die Chronologie äußerlicher Handlungen

nötig. Zusammenfassend lässt sich sagen: Das personale Schreiben,

(das „Malina“ hervorbrachte) stellt die innere Welt auf Dauer

und lässt die äußere in Bruchstücken darin auftauchen, aber es liefert

– wie das auktoriale Schreiben – nur eine Teilansicht der Welt.

Es lässt den handelnden Menschen weg.

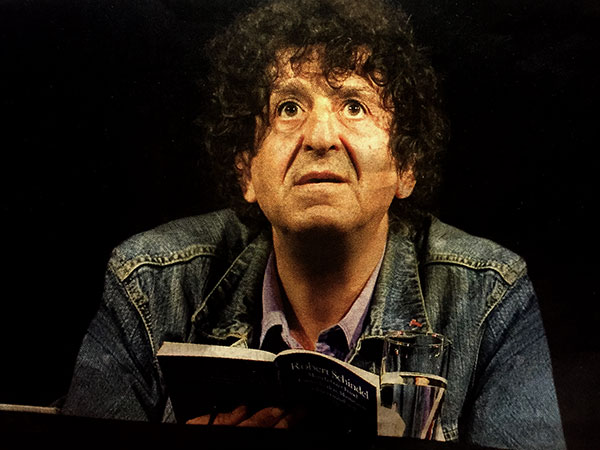

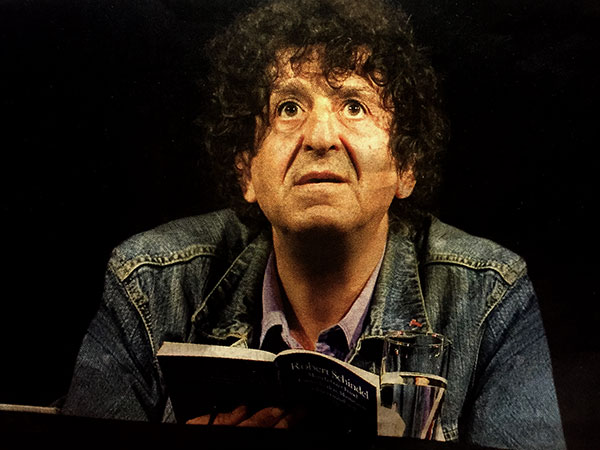

Robert Schindel hat den auktorialen Spielleiter benutzt (in einem

Roman über das Erinnern an den Holocaust) und dabei nicht

nur die Auf- und Abtritte seiner Figuren geregelt: er stapelte den

Artikel zusammen und eilte zu seinem Chef. Klingler hielt ihm die

Hand hin. Geben Sie her, geben Sie her! Er las, schnaufte dabei,

lächelte.

Nanu, an?, Klingler drehte das letzte Blatt um, sah unter seinen

Schreibtisch. Da fehlt doch was. Kürzen Sie in der Mitte bissl und

kommen Sie zum Ende.

Er gab ihm den Artikel zurück, erhob sich und ging zum Fenster.

Und mildern Sie das Ganze etwas. Der Zorn ist ein mäßiger

Autor!

Schreiben Sie es zu Ende, sagte Apolloner und wollte ihm den

Artikel auf den Schreibtisch legen.

Seien Sie nicht kindisch, sagte Klingler und drehte sich zu ihm.

Glauben Sie, mir schmeckt das? Lassen Sie die Wortspiele

draußen und schreiben Sie noch etwas über die österreichische

Krankheit. Das haben Sie schön angedeutet, aber eben nur angedeutet.

Kommen Sie Roman, kühler Kopf zum heißen Herzen. Kühler

Kopf! - Klingler schaute auf seine Armbanduhr. Bis um

fünf.

Um halb sechs lieferte Apolloner den Artikel ab, fuhr ins Pick Up

und stellte sich neben Karl Fraul an die Bar.

Ich weiß selbst nicht, warum ich in eine derartige Dauerwut

hineingeraten bin. Ich ging im Pick Up zum an der ersten Bar

lehnenden Karl Fraul, stellte mich neben ihn, klopfte ihm auf den

Oberarm und strebte weiter zur zweiten Bar, an welcher niemand stand.

Fraul hatte mir ein heiseres ´Servus Roman´ hingesagt. Nun drehte

ich mich um und schaute zu Fraul zurück, der mit dem Rücken zu mir

ein neues Bier orderte. (R.S., Der Kalte, Frankfurt/Main 2014, S. 233f.)

Schindel gibt die äußeren Handlungen in dürrer Sprache wieder

und beendet sie nur deswegen, um eine Innenwelt einzuschalten.

Diese liefert keine eigene Sprache der Figur, sondern bietet nur

jene Auktorialität, die sonst überall den Text dominiert. Damit ist der

Sinn dieses Wechsels von Auktorial und Personal verfehlt. Der

allwissende Erzähler soll nicht der heimliche Herr von personalen

Innenwelten sein, sondern besser zusammenfassen, behutsamer

urteilen und mehr wissen.

© M.Luksan, Oktober 2015

|