|

STARTSEITE

|

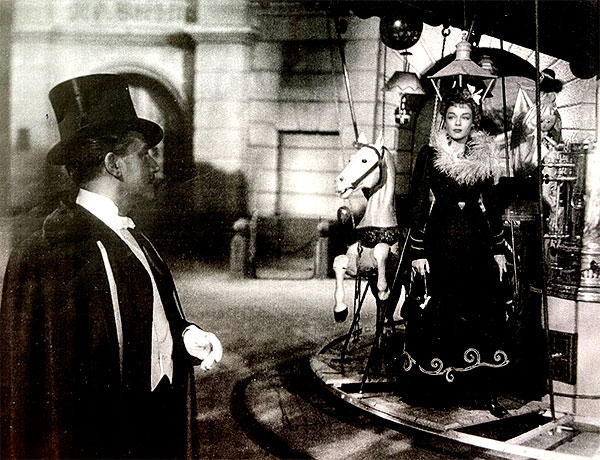

Traum und Spielfilm |

|

Der Träumende geht eine breite und dunkle Straße dahin,

ohne dass er weiß, ob er lange Hosen und einen Mantel trägt.

Er sieht sich nicht von außen. Das ist die Sinneswahrnehmung

im Traum. Er fühlt, dass er etwas trägt und dass er, weil die

Straße so abschüssig ist, zu Fall kommen kann. Würde man ihn

mitten im Traum aufwecken und fragen: Was sahst du? würde er

sagen: die Dunkelheit! - Diese Dunkelheit hat zum Beispiel

Alfred Hitchcock sagen lassen, dass er einen Traum nie in hellen

Farben verfilmen würde. Ferner ist dem Erlebenden im Traum

der räumliche Überblick nicht möglich. In unserem Fall sieht er

nur die Breite, die Abschüssigkeit und die Dunkelheit der

Straße. All das sieht er wie ein fast Blinder - er spürt mehr als

er sieht. Plötzlich geht er nicht mehr in der Mitte, sondern

am Rand der Straße, ohne dass er die Veränderung seiner

Position beschlossen hätte. Er geht einfach am Rand, ohne zu

sehen, was dort ist, und er trägt etwas auf der Schulter. Dieses

Ding, das ein Spaten oder eine Heckenschere sein kann, ist

in ein Tuch eingewickelt.

Im realen Erleben herrscht der Zufall. Wie im Traum. Doch der Kauf in der Trafik und das Warten auf den nächsten Bus bilden eine Sinneinheit, die es im Traum nicht gibt. Die Masse dieser Sinneinheiten im Leben entzieht sich jedem Überblick und jeder Messung. Neben dem Sinn, der als Umsetzung der Absicht oder als Erfüllung der Erwartung verstanden werden kann, kann ein Menschenleben auch als schicksalhaft gesehen werden. Z.B. der Ich-Held verfehlt sein Treffen, weil er zu spät kommt, und lernt auf der Rückfahrt im Bus die Frau seines Lebens kennen. Dieser Frau folgt er ins Ausland und wird dort ein erfolgreicher Geschäftsmann. Diese Fügung ist ohne sein Zutun passiert, aber sie bindet ähnlich wie die Mikroabsicht des banalen Handelns die Aktionen und Zeitpunkte aneinander. Das Leben des Einzelnen ist ohne Sinn und kann auch nicht als Story erzählt werden. Es ist indifferent gegenüber Kunst. Es enthält jedoch winzige Sinneinheiten, die Zufall und Notwendigkeit verbinden und in punkto Zahl unüberschaubar sind. Es ist Zufall, dass der Ich-Held den Höhepunkt seiner Verkühlung im Bus erlebt und dass sich bei der Haltestelle die Trafik befindet. Es ist Notwendigkeit, dass der Held aussteigt, die Taschentücher kauft und den Zeitpunkt des Treffens verfehlt. Von einer höheren Warte aus werden diese Zufälle als „Schicksal“ bezeichnet. Der Held trifft die Frau, freundet sich mit ihr an und macht, ihr nachfolgend, sein Glück im Ausland. Die alte Literatur hat diesen Zufall kindlich verherrlicht. Für den Spielfilm gilt nun etwas, das ihn vom Traum und vom realen Erleben scharf unterscheidet: die Reduktion von Zufall. Wenn der Held im Bus fährt und dabei einen in Tuch eingewickelten Gegenstand bei sich hat, muss der Filmemacher allerhand begründen. Er muss die Busfahrt mit der vorhergehenden und der nachfolgenden Sequenz verbinden. Das transportierte Objekt muss er vollständig erklären (zumal es rätselhaft im Bild ist). Und die Welt, die der Bus durchfährt, muss er genau zeigen. Z.B. ein Bankräuber tauscht sein Auto, mit dem er die Flucht antrat, gegen den Bus. Er sitzt nun mit dem Geld und mit einer Flinte, die er in einen Regenmantel eingewickelt hat, im Bus und beobachtet den Verkehr. Um der Polizeisperre zu entkommen, fährt er mit dem Bus in Richtung Tatort zurück. Durchs Fenster sieht er die Polizeiautos in die entgegengesetzte Richtung fahren. So arbeitet der Film und so ist er auch witzig. Nur leider sind die meisten Fantasien nicht neu. In unserem Fall ist es eine Fantasie aus „Getaway“ (R: S. Peckinpah), 1972. © M.Luksan, April 2023 |

|

|

|

|