|

STARTSEITE

⇐KRITIKEN

|

„Du hast doch über alles Bilder!“

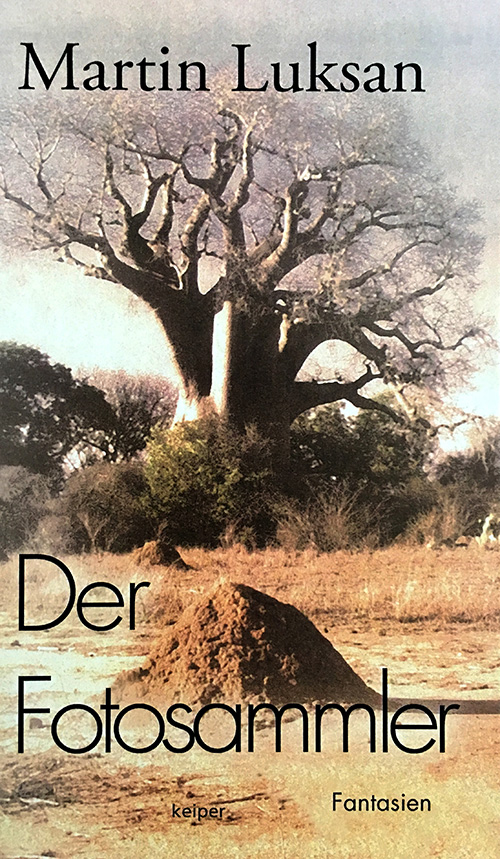

Martin Luksans Para-, Post- und Kurz-Roman Der Fotosammler (edition keiper Graz 2017) Der Titel von Martin Luksans kleinem, 132 Seiten starken Werk, das sich in den Buchhandlungen unter der Gattungsbezeichnung „Fantasien“ präsentiert, wird wahrscheinlich nicht die sogenannten Normal-LeserInnen ansprechen und erreichen. Er dürfte eher das Interesse von medienkompetenten Flaneuren wecken, die vertraut sind mit Marcel Prousts Fotografie-Beschreibungen in der Suche nach der verlorenen Zeit oder mit W. G. Sebalds Praxis, die eigenen Texte (z.B. Die Ausgewanderten) durch vielsagende Abbildungen anzureichern. Luksans Buch enthält – dies sei gleich gesagt – keine einzige Fotografie. Doch auf dem Einband bildet ein grandios verästelter exotischer Baum mit einigen Büschen und Termitenhaufen eine Motiv-Konstellation, die jeden Betrachter sofort zur unerschöpflichen Arbeit am Mythos der Interpretation einlädt. Medientheoretiker unterscheiden bekanntlich zwischen heißen und kalten Medien. Während jene die Rezipienten mit Informationen und Reizen förmlich überfluten, zwingen diese jeden Nutzer zur aktiven Beteiligung. Luksans Buch gehört zur zweiten Gruppe medialer Gebilde und macht seinen LeserInnen gleich nach wenigen Seiten klar, dass sie, um in den vollen Genuss der Lektüre zu kommen, die heute gängigen Instrumente der Wissensgenerierung (also einen Computer mit Internetzugang und einschlägige Handbücher) bereitlegen und auch über den Willen, diese Mittel ausgiebig zu nutzen, verfügen sollten. Unverzichtbar für die Aufnahme des Textes ist eine Vorstellung von den medialen Eigenheiten der Fotografie, die von Luksan ins Spiel gebracht und virtuos zur Disposition gestellt werden. Fotografien, so meint man normalerweise, schneiden aus dem Strom der Zeit einen bestimmten Augenblick heraus. Sie stellen den Prozess der Geschichte regelrecht still. Diese Kraft zur Fixierung, diese strenge Geste des ‚Einhaltgebietens‘, hat dem Medium Fotografie den Ruf der Todes-Affinität eingebracht. Zugleich aber animiert jedes Foto seine Betrachter, sich eine Vor- und Nachgeschichte zum bildlich erstarrten Augenblick auszudenken. Denn Fotos saugen Geschichten geradezu an. Luksan überlässt sich selbst, seine Figuren und uns Leser diesem Sog. Er überwindet den „Schock der angehaltenen Zeit“ (John Berger). Und doch erzeugen die 23 Episoden, in die der Text gegliedert ist, ein merkwürdiges Gefühl: Wir kommen nicht wirklich vom Fleck. Je ungehemmter wir uns in der Zeit bewegen – von der Gegenwart in die Vergangenheit und zurück –, desto stärker bildet sich ein Bewusstsein unserer Ortgebundenheit heraus. Denn es sind Orte, an denen das Entscheidende passiert, an denen die Geschichte förmlich gerinnt und eine geradezu magische Dichte erhält. Welche Form der Beschreibung könnte eine derartige Versuchsanordnung erfassen und entfalten? Die irritierende Beziehung zwischen Bild und Erzählung, Halt und Verlauf, Verharren und Bewegung unter Kontrolle bringen und doch zur immer wieder neu und anders arrangierten Besichtigung freigeben? Luksan operiert mit mehreren Beobachterperspektiven, die zwar mit Personen-Bezeichnungen versehen sind, an denen aber jede psychologische Bestimmung, jede charakterliche Konkretisierung abgleitet. Im Text gibt es als vermeintliche Beobachtungszentale ein anonymes (Fotos sammelndes) Ich, das die ausgespielte Dialektik von Aufnahmen bzw. Aufnahme-Serien und den erzählten oder berichteten Ereignissen zu beherrschen scheint; ferner gibt es zwei agierende Hauptpersonen, die die Namen Peter und Paul tragen, doch auch X und Y heißen könnten, zudem weitere Gestalten, die als Luc und Phil auftreten, und dann noch eine ganze Reihe von namentlich genannten Akteuren, die in jener Welt, die wir als die wirkliche zu betrachten geneigt sind, tatsächlich gelebt haben oder immer noch existieren wie etwa Strauss-Kahn oder Guttenberg. Bemerkenswert ist, dass Luksan genau jene „Ich“-Perspektive benutzt, die in Theorie und Geschichte des Romans den Umbruch vom allwissenden, auktorialen Erzähler zum Betrachter mit eingeschränktem Blickwinkel und begrenztem Wissen markiert. Offenbar geht es Luksan um die Unterminierung von Zuordnungen, an die sich sogar Texte, die als postmodern gelten, oft genug halten. Dass er damit Erwartungen seiner Leserschaft enttäuscht, nimmt er in Kauf. Aber weitaus relevanter als solche ästhetischen Irritationsversuche, die durchaus verzichtbar sind, ist das topologische Register des Buches: Die Mehrzahl der Episoden spielt an zwei Stand-Orten: zum einen in Österreichs Hauptstadt Wien, zum andern auf der Insel Madagaskar. Luksans Wien ist ein Ort, an dem die Vergangenheit nicht vergehen will. Überall drängt sie sich in Bild und ist auf penetrante Weise manifest. Peter, einer der Protagonisten, verarbeitet diese Oszillationsbewegung zwischen Jetzt und Einst in Vorträgen, die das Verhalten von Menschen in der Nazizeit ebenso behandeln wie das aktuelle Aufkommen einer neuen politischen Rechten. Anhand diverser Überzeugungstäter, Mitläufer, Opportunisten, Denunzianten und Spitzel veranschaulicht er ein tiefsitzendes Verhaltensmuster. Insbesondere zweitklassige Wissenschaftler und Künstler wie Hotter, Benatzik, Wastl und Hartmann, über deren faktische Lebensläufe man sich leicht informieren kann, liefern das Material, mit dem Peter die Signatur der Zeit zwischen 1931 und 1945 herauspräpariert und dann mit Merkmalen der heutigen Situation vergleicht. Das souveräne Erzähler-Ich streut Bemerkungen über einen Jungen („Franzl“) ein, der unter solchen gesellschaftlichen Bedingungen privates Glück erlangen und sich aus allem Politischen heraushalten möchte. Diese an heiklen biographischen Details reichen und dennoch äußerst nüchternen Abschnitte gehören zu den stärksten Passagen des Buches. In deutlichem inhaltlichen Kontrast zu ihnen stehen die Episoden, die sich auf Madagaskar abspielen. Selbstverständlich ist es kein Zufall, dass Luksan als geschichtsträchtigen ‚Gegen-Ort‘ zu Wien gerade diese im Indischen Ozean gelegene Insel wählt. Während die Vergangenheit Wiens sich im Buch manifestiert, bleibt die Vergangenheit Madagaskars latent. Was für Wien eine fiktive Figur und ihre Vorträge leisten, müssen für Madagaskar die LeserInnen durch eifrige Recherchen selbst besorgen. Doch sie werden nach ein paar Google-Aktionen durch beachtliche Funde belohnt: Um 1720 errichtete hier der französische Kapitän Mission ein – wie Carl Schmitt es ausdrückte „seltsames Reich der Humanität“, das den Namen „Libertalia“ trug und von Daniel Defoe und anderen Autoren phantasievoll als utopisches Projekt einer Gemeinschaft ohne Privateigentum und zahlreiche weitere Herrschaftspraktiken beschrieben wurde. Sogar der Nazi-Autor Hans Rudolf Berndorff, der nach dem 2. Weltkrieg für die TV-Illustrierte Hör Zu tätig war, nutzte 1944 den Stoff als Romanvorlage. Er denunzierte die legendären Sozialexperimente und ließ den berühmten Piratenkapitän Avery als empörten Rassenhygieniker auftreten, um so seine politische Treue zum Regime unter einen Beweis zu stellen, von dem er nur wenig später gar nichts mehr wissen wollte. Aber Berndorffs entlarvendes Opus wäre wohl nie entstanden, wenn die führenden Nationalsozialisten ihren 1939 gefassten Plan, vier Millionen europäische Juden auf Madagaskar zu entsorgen, realisiert hätten. Die spätere, weit radikalere Endlösung in den KZs hätte dann die bekannten (und dennoch von redseligen Holocaustleugnern bestrittenen) Ausmaße wahrscheinlich nicht angenommen. All diese Informationen werden sich engagierte Leser parallel zur Lektüre aneignen. Sie können nach getaner Recherche-Arbeit die historische Dimension des Zusammenspiels von archaischer Brutalität und moderner Medienraffinesse des Machtkampfes zwischen zwei austauschbaren Charaktermasken (Luc und Phil) erkennen und weit über den geistigen Horizont der Figuren hinausschauen, die Luksan auf sein fiktives Spielfeld geschickt hat. Wer unter den geneigten LeserInnen freilich glaubt, die ausgelotete Tiefendimension der Polarität von Wien und Madagaskar und dem jeweils dort ansässigen Personal reiche dem Autor aus, um seine politischen Aufklärungs- und ästhetischen Irritations-Programme abzuarbeiten, befindet sich im Irrtum. Dass Madagaskar mit seiner attraktiven Natur und den Reizen des Ozeans, der die Insel umgibt, auch ein Sehnsuchtsort für abgehobene Leistungssportler ist, zeigt eine Episode, die den Segel- und Lebenskünsten von Clark Stede, der sich von Internet-Navigatoren leicht ausfindig machen lässt, beträchtliche Aufmerksamkeit widmet. Auf Madagaskar erschließt sich „Peter, Paul und ich“ auch die Beziehung zwischen „Romantik“ und „Geographie“, „Fantasie“ und „wirklicher Welt“. Es kommt deshalb sogar für gedankenverlorene Rezipienten nicht sonderlich überraschend, dass in einer Madagaskar-Episode endlich Luksans wiener Vortrags-Held Peter zum intellektuellen Angriff auf das anonyme und herrlich paradoxe Leit-Ich des Buches bläst und durch die Preisgabe eines schon mehrfach angedeuteten, aber nun endlich zur buchstäblichen Entäußerung drängenden konstruktivistischen Credos abgeschmettert wird: „Ich war nicht dort, aber ich habe die Bilder. Ich habe die Dinge nicht selbst erforscht, aber ich habe die Ergebnisse der anderen. Was mir fehlt, das fabuliere ich mir zusammen.“ Luksans ebenso faktengesättigtes wie versponnenes Buch ist allerdings nicht deshalb so wunderbar ausgewogen, weil die politisch grundierten Wien-Teile durch die ästhetisch und erkenntnistheoretisch tiefgründigen Madagaskar-Stücke ins literarische Gleichgewicht gebracht werden, sondern weil die köstlichste und traurigste Episode des Buches – die Geschichte vom „schrägen Typ“ Rivarolo, dem Pendant zu „Franzl“, der das „Unpolitische“ exemplarisch verkörpert – auf Madagaskar angesiedelt ist. Rivarolo ist ein gescheiterter Poet, Luksan hingegen ein gescheiter, der jedoch den Mut besitzt, sich in diesem kleinen Buch voller anwesend-abwesender Fotografien, die im narrativen Gewebe zerfasern, beständig dem Scheitern auszusetzen. Faule und story-süchtige LeserInnen werden den Text bald bei Seite legen oder gar an die Wand schmeißen; fleißige und neugierige aber, die suchen und finden, vernetzen und interpolieren können, sind hier in ihrem Element. Lutz Ellrich, www.uni-koeln.de/phil-fak/thefife/ellrich |

|

|

|

|

|

|